Sono nato nel 1950 e, solo per una manciata di anni, non ho vissuto la guerra.

Ma della guerra ho visto le cicatrici. Ancora profonde e non ancora coperte di polvere. Ho giocato nell’orto, nel cratere della bomba che aveva schiantato il grande cedro e le gabbie dei conigli. Ho visto i mucchi di mattoni e di vetri che erano stati muri e finestre delle casette vicino alla ferrovia. Mi ricordo i manifesti che avvertivano con caratteri maiuscoli: Non toccate questi ordigni! Piangevo vedendo mio zio Dante che era tornato senza denti dopo sette anni di guerra e di prigionia “in giro per le Afriche”. Ed ero curioso e stranito. Ma nell’Italia appena liberata non pioveva mai. E sciami di motocarri e di camion ammaccati, carichi di famiglie, di armadi e di materassi, sobbalzavano sulla strada per raggiungere altri destini. E ogni giorno c’era qualcosa di nuovo. Una casa sistemata. Una facciata stuccata e dipinta. Un piccolo negozio. Una insegna colorata. Un lampione. E il dolore era attutito dalla speranza. E sembrava che tutto fosse possibile. Che tutto potesse rinascere meglio di prima. Più bello e più ricco.

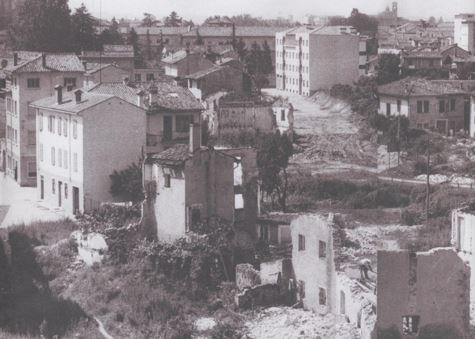

Ma quando, con il passare degli anni, ho imparato a conoscere la città nella sua interezza, ho compreso il peso della devastazione che la guerra aveva provocato, ho saputo dei tanti morti sotto le bombe, ho visto i resti di case rotte, di travi bruciate, di ringhere contorte e, più che in altri luoghi, questi resti li ho visti in quella parte di città in cui, a nord-est della stazione ferroviaria, tra via Aquileia a viale Trieste, i bombardamenti del 1944 e del 1945, avevano maggiormente infierito.

Era una zona estesa al di qua e al di là delle antiche mura e comprendeva, da un lato, povere case in linea, fatte di sassi, accostate le une alle altre su lotti gotici e, dall’altro, ville e villini composte con i modi e i con i decori del liberty più sereno.

E furono proprio la ferocia dei bombardamenti che avevano straziato il tessuto urbano e anche la modesta qualità degli edifici ridotti in macerie che convinsero i redattori del Piano di Ricostruzione ad agire in assolutà libertà, confortati anche da quanto era stato registrato nel Piano Regolatore del 1939 e nei Piani Particolareggiati del 1943 che stabilivano che, quella zona, marginale per la città, era attraversata da strade secondarie lungo le quali sussisteva una edilizia molto povera che non richiedeva particolari attenzioni urbanistiche.

E fu così che, operando con grande prontezza ma con altrettanta superficialità che, nel 1949, fu progettata una importante “spina viaria” che, sovrapponendosi a tutto, avrebbe collegato il cavalcavia esistente presso porta Aquileia con piazzale Osoppo e che da questa “spina viaria”, ispirata dal traffico delle automobili, avrebbero avuto origine altre strade disegnate con il righello e che, su queste strade, si sarebbero potute costruire case alte in forma di condomini “in sostituzione delle 230 case abbattute comprendenti 309 unità familiari per quasi 2000 persone e in luogo di altri fabbricati che si sarebbero dovuti demolire e che ospitavano 847 persone molte delle quali in locali antigienici e moralmente sovraffollati”. Così si argomentò nella relazione del Piano di Ricostruzione della Zona precisando anche che, così facendo, si sarebbero potuti costruire 468.700 mc. suddivisi in 137 nuovi edifici in cui avrebbero potuto trovare alloggio 5.966 persone.

In quella città che non era più un “paese col tram” ho visto sferragliare le ruspe circondate da un numero infinito di operai entusiasti di essere protagonisti di una gigantesca ricostruzione nel nome della libertà e del progresso. Ho visto crescere edifici moderni con terrazze, larghe finestre e persiane, sospesi su ampi porticati e alti come non ne avevo mai visti. Furono intitolate a insigni italiani le nuove strade: via Petrarca, via Alfieri, via Parini, via Manzini, via Monti e dopo il 1956, a ricordo del sacrificio del popolo ungherese, la grande “spina viaria”, per la toponomastica cittadina, divenne viale Ungheria. Conclusi i cantieri, popolate le stanze ed accese le luci dei nuovi negozi, però, ci siamo accorti degli spazi dimenticati, delle strade violate e interrotte in maniera maldestra, delle casette sopravvissute ai bombardamenti e sfuggite agli interessi pianificatori e ci siamo sorpresi dei tanti relitti, degli angoli di degrado, dei ciuffi di alberi che, inselvatichiti, avevano preso possesso degli orti mai più coltivati.

Questa zona di Udine che, ancora oggi, colloquia con difficoltà con il centro storico e con le restanti zone che compongono la corona della semiperiferia, è senz’altro moderna nelle intenzioni funzionali ma si mostra contraddittoria e disordinata nella composizione e rispetto al paesaggio urbano. Sono convinto che nella concitazione del suo farsi, negli anni della confusione e dell’entusiasmo ottimista del dopoguerra, questa zona abbia dato risposte efficaci ai bisogni degli abitanti e ai desideri di modernità ma sono altrettanto convinto che, nell’occasione di quella grande trasformazione urbana, l’anima del luogo sia stata del tutto dimenticata.

Paolo Coretti

Architetto