Per due volte in dodici anni Francesco fu ospite in Friuli-Venezia Giulia: a Trieste per la conclusione della Settimana sociale dei cattolici in Italia, nel 2024, e dieci anni prima a Redipuglia per il centenario dello scoppio della Prima guerra mondiale.

Per la democrazia «abbiamo bisogno dello scandalo della fede»

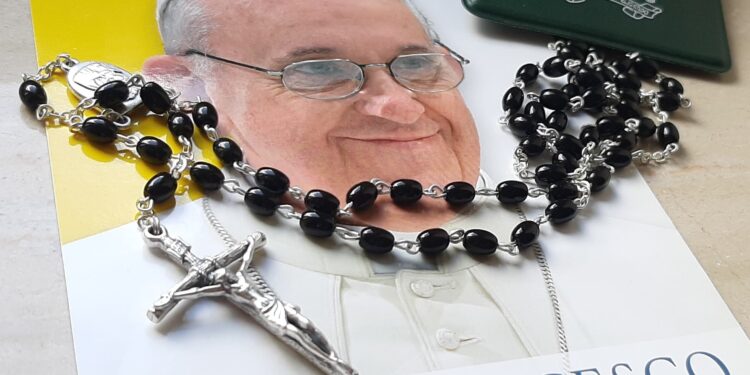

«La prima volta che ho sentito parlare di Trieste è stato da mio nonno che aveva fatto la guerra sul Piave. Lui ci insegnava tante canzoni e una era su Trieste: “Il general Cadorna scrisse alla regina: ‘Se vuol guardare Trieste, che la guardi in cartolina’”». Con una delle sue consuete battute Papa Francesco salutò i partecipanti alla Settimana Sociale dei cattolici in Italia, lo scorso 7 luglio a Trieste. Per il Papa argentino fu la seconda visita in regione, dopo quella del 13 settembre 2014 a Redipuglia.

Risate scroscianti, il buonumore del Santo Padre fugò i dubbi sulla sua condizione fisica, già allora non eccellente. Ma il discorso subito tornò serio:«La democrazia non gode di buona salute. Questo ci preoccupa perché è in gioco il bene dell’uomo», affermò il Papa. «L’atteggiamento della responsabilità nei confronti delle trasformazioni sociali è una chiamata rivolta a tutti i cristiani, ovunque essi si trovino a vivere e ad operare». La strada indicata da Francesco, in piena sintonia con i lavori assembleari dell’intera Settimana Sociale (e con il suo magistero sociale), si è potuta sintetizzata nel suo «incoraggiamento a partecipare, affinché la democrazia assomigli a un cuore risanato». «La democrazia – ha ricordato il Papa – richiede sempre il passaggio dal parteggiare al partecipare, dal “fare il tifo” al dialogare».

Aveva ben presente, Francesco, che l’immagine scelta per la 50° edizione delle Settimane Sociali era un cuore. Così come il titolo: «Al cuore della democrazia». Immagine a lui cara: di lì a pochi mesi avrebbe pubblicato Dilexit nos, la sua quarta e ultima enciclica, “sull’amore umano e divino del cuore di Gesù Cristo”. «Avete scelto il cuore: la crisi della democrazia è come un cuore ferito. Ogni volta che qualcuno è emarginato, tutto il corpo sociale soffre. La cultura dello scarto disegna una città dove non c’è posto per i poveri, i nascituri, le persone fragili, i malati, i bambini, le donne, i giovani, i vecchi. Questo è la cultura dello scarto». Forte, infine, l’invito di Francesco all’impegno sociale: «Come cattolici non possiamo accontentarci di una fede marginale, o privata. Ciò significa non tanto di essere ascoltati, ma soprattutto avere il coraggio di fare proposte di giustizia e di pace nel dibattito pubblico. Questo è l’amore politico, che non si accontenta di curare gli effetti ma cerca di affrontare le cause».

Ma l’incontro triestino non era dedicato solo ai mille – poco più – delegati delle Settimane Sociali: poco dopo, spostandosi in Piazza Unità d’Italia, Francesco incontrò circa diecimila persone provenienti da tutta la regione (oltre che dalla vicinissima Slovenia e da altri paesi dell’Europa centrale) convenuti a Trieste per la Messa da lui presieduta. «Abbiamo bisogno dello scandalo della fede», disse Francesco in quella piazza battuta dal sole e affacciata sul golfo. «Non abbiamo bisogno di una religiosità chiusa in se stessa, che alza lo sguardo fino al cielo senza preoccuparsi di quanto succede sulla terra e celebra liturgie nel tempio dimenticandosi però della polvere che scorre sulle nostre strade. Ci serve, invece, lo scandalo della fede, una fede radicata nel Dio che si è fatto uomo e, perciò, una fede umana, una fede di carne, che entra nella storia, che accarezza la vita della gente, che risana i cuori spezzati, che diventa lievito di speranza e germe di un mondo nuovo».

Ben conscio di trovarsi in una terra contraddistinta da un confine al contempo indefinito e insanguinato, nell’Angelus di quel giorno il Papa guardò a Trieste come a «Una di quelle città che hanno la vocazione di far incontrare genti diverse: anzitutto perché è un porto, è un porto importante, e poi perché si trova all’incrocio tra l’Italia, l’Europa centrale e i Balcani. In queste situazioni, la sfida per la comunità ecclesiale e per quella civile è di saper coniugare l’apertura e la stabilità, l’accoglienza e l’identità. E allora mi viene da dire: avete le “carte in regola”.

Avete le “carte in regola” per affrontare questa sfida! Come cristiani abbiamo il Vangelo, che dà senso e speranza alla nostra vita; e come cittadini avete la Costituzione, “bussola” affidabile per il cammino della democrazia. E allora, avanti! Avanti. Senza paura, aperti e saldi nei valori umani e cristiani, accoglienti ma senza compromessi sulla dignità umana. Su questo non si gioca.»

Da Redipuglia: «Sono io il custode di mio fratello?»

L’espressione «guerra mondiale a pezzi», ripetuta decine e decine di volte nel corso del suo pontificato, Francesco la pronunciò per la prima volta in Friuli. Per la precisione a Redipuglia. Era il 13 settembre 2014 quando il Santo Padre, sotto una pioggia scrosciante, salì la prima dolce rampa del Monte Sei Busi, alle pendici del monumentale sacrario e accanto alle trincee blindate ancora ben visibili, cicatrici di un territorio che un secolo prima fu irrigato dal sangue di centinaia di migliaia di giovani. Fu la prima – velocissima – visita di Francesco in Friuli-Venezia Giulia, cento anni dopo l’inizio della Prima guerra mondiale (un conflitto che – peraltro – il nonno del Papa, Giovanni Bergoglio, combatté sul Piave con l’esercito italiano).

Francesco arrivò a Ronchi dei Legionari e visitò subito al cimitero austro-ungarico, sulla strada statale, dopo il sacrario. Lì pregò per alcuni momenti immerso nella distesa di cippi commemorativi di altrettanti soldati asburgici, quasi tutti giovanissimi, uccisi poche centinaia di metri più in là. Poi Francesco tornò al sacrario, dove era allestito l’altare per la Messa. In pochi videro il Papa celebrare, tanti erano gli ombrelli aperti. Ma la sua voce si levò stentorea: «Trovandomi qui, in questo luogo, vicino a questo cimitero, trovo da dire soltanto: la guerra è una follia. La guerra stravolge tutto, anche il legame tra i fratelli. La guerra è folle, il suo piano di sviluppo è la distruzione: volersi sviluppare mediante la distruzione!» Prendendo spunto dal primo omicidio narrato nella Bibbia, quello di Abele da parte del fratello, Francesco pronunciò parole che già allora suonarono come un monito: «L’ideologia è una giustificazione, e quando non c’è un’ideologia, c’è la risposta di Caino: “A me che importa?”. “Sono forse io il custode di mio fratello?”. Anche oggi – proseguì, parlando da uno dei luoghi più rappresentativi dell’assurdità del primo conflitto mondiale – forse si può parlare di una terza guerra combattuta “a pezzi”».

«Questo atteggiamento – ricordò Francesco – è esattamente l’opposto di quello che ci chiede Gesù nel Vangelo. Chi si prende cura del fratello, entra nella gioia del Signore; chi invece non lo fa, chi con le sue omissioni dice: “A me che importa?”, rimane fuori».

E citando il suo predecessore Benedetto XV, Papa durante il primo conflitto mondiale, Francesco concluse con un’esortazione: «Con cuore di figlio, di fratello, di padre, chiedo a tutti voi e per tutti noi la conversione del cuore: passare da “A me che importa?”, al pianto. Per tutti i caduti della “inutile strage”, per tutte le vittime della follia della guerra, in ogni tempo. Il pianto. Fratelli, l’umanità ha bisogno di piangere, e questa è l’ora del pianto». Parole che, purtroppo, non solo non hanno perso la loro attualità, ma si possono spendere in luoghi che dal 2014 a oggi hanno vestito i drammatici e sanguinosi panni del teatro di nuovi conflitti, ulteriori pezzi di quella guerra che infiamma tutto il mondo.

Giovanni Lesa