L’anniversario della Liberazione cade, come negli anni appena scorsi, in un clima di preoccupazione legato ai tanti conflitti in corso, in particolare quello russo-ucraino e quello israelo-palestinese. Quest’anno l’atmosfera è divenuta ancora più cupa a seguito della corsa al riarmo che ha contagiato tutti i continenti e le cui cause sono riferibili alle contrapposizioni per la conquista di potere. Se vogliamo niente di nuovo sotto il sole anche se questi ottanta anni di pace ci avevano forse illusi che le strade del futuro sarebbero state dritte e pianeggianti…

La celebrazione del 25 aprile in questo clima ci induce ad alcune riflessioni legate alla volontà di pace, come anche la nostra Costituzione afferma, che deve essere però coniugata ad una grande dose di realismo, come tutta la storia degli uomini ci insegna. I due riferimenti non devono essere persi di vista, perché altrimenti la richiesta della pace rischia di rimanere un fragile auspicio, oltretutto soggetto a rischi di strumentalizzazione politica, interna o internazionale.

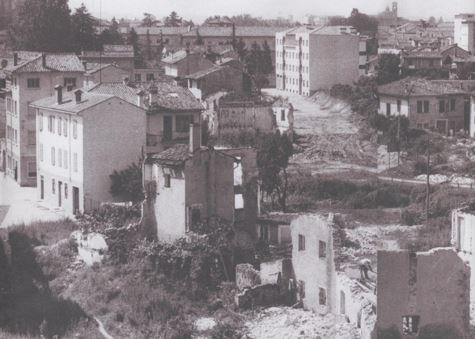

Una lezione di “grande dose di realismo”, ci viene proprio dalla nostra storia recente, ed in particolare ciò che si è vissuto in Friuli negli anni della Guerra di Liberazione. Si trattò di una furiosa lotta fra i tedeschi e i loro alleati, contro l’esercito clandestino costituito dai partigiani. C’erano tutti gli elementi per una conclusione tragica di queste tensioni poiché – oggi ce ne stiamo rendendo conto – il Friuli ha rischiato di rimanere stritolato nella triplice contrapposizione che vide concentrarsi qui le tensioni fra nazifascismo e antinazifascismo, fra comunismo e anticomunismo, a cui si aggiunse il conflitto confinario fra italiani e jugoslavi.

In questa esplosiva situazione sul finire del 1943 si costituì la Osoppo-Friuli caratterizzata per il marcato pluralismo politico e culturale, avendo quale priorità la Guerra di Liberazione, senza preclusioni di appartenenza. Nell’Osoppo confluirono persone provenienti dal mondo militare, liberale, monarchico, di formazione socialista, dal Partito d’Azione e da quella componente popolare che in Friuli trovava la sua espressione nella Chiesa. Molti non avevano un preciso orientamento essendo soldati che, per sfuggire alla deportazione, ripararono sui monti costituendo le prime “bande” sommariamente organizzate.

L’Osoppo fu una prodigiosa “fusione” che si creò sotto la pressione della necessità di liberarci dal nazifascismo e, al tempo stesso, di difendere l’Italia e il Friuli da ogni pretesa da parte del vicino jugoslavo che si stava definendo per la forte connotazione marxista e l’evidente volontà di vendetta in risposta alle subite aggressioni nazifasciste.

La Osoppo si caratterizzò per un aspetto, decisamente insolito nella Resistenza italiana, ovvero la forte presenza del clero che aderì alla rete clandestina. Sono stati ufficialmente censiti nelle file della Osoppo almeno 40 sacerdoti (37 diocesani e 3 appartenenti a ordini religiosi). In realtà il numero fu molto superiore: in pratica, salvo alcune eccezioni, il clero appoggiava in massa la Osoppo; fu così che tutte le canoniche del Friuli rappresentarono un sicuro luogo di appoggio e sostegno alla causa osovana. Il ruolo dei sacerdoti fu molto diversificato: ci fu chi fece da riferimento politico, chi da comandante militare, chi offrì sostegno pratico, mentre altri furono semplicemente dei veri e propri cappellani militari con il compito di assistere e sostenere i giovani osovani nel non facile compito di combattenti clandestini per la libertà. Ricordare tutti è impossibile, ma quanto meno don Aldo Moretti, don Ascanio De Luca, don Emilio de Roja, don Redento Bello: tutti costoro hanno lasciato testimonianze straordinarie. Tutto ciò fu possibile grazie alla grande intuizione dell’Arcivescovo di Udine, mons. Giuseppe Nogara, il quale comprese che nella difficile situazione in cui il Friuli veniva a collocarsi era indispensabile favorire la costituzione di un esercito armato, che potesse svolgere un ruolo moderatore e di contrappeso alle spinte più estreme, un ruolo al tempo stesso pacificatore, ma anche di deterrenza di fronte a possibili tentazioni aggressive.

L’epopea della Osoppo si concluse nel giugno del 1945 quando fu sciolta al pari di tutte le altre formazioni partigiane; ma la sua vicenda era destinata a lasciare una traccia profonda nel tessuto culturale, sociale e politico della nostra Regione. L’Osoppo infatti può essere ritenuta la palestra dove si formò la classe dirigente che nel dopoguerra e fino agli anni Ottanta guidò la ricostruzione post bellica e poi del terremoto del 1976 (basti ricordare i nomi degli osovani Alfredo Berzanti, Antonio Comelli, Mario Toros, Pier Giorgio Bressani, Giuseppe Tonutti, Enzo Moro).

In un contesto storico completamente cambiato, il Friuli ha bisogno di ricordare questa pagina della nostra storia proprio perché ci fu chi seppe tener assieme la esigenza della pace mantenendo un grande realismo.

Roberto Volpetti

Presidente Apo